【要約】50年にも及ぶ米国原子力産業界での業務経験があり、全米技術アカデミーの会員であり、米国原子力学会のフェローでもあり、日本の原子力事情に詳しい筆者の友人は最近の日本の原子力界の現状を深く憂いている。先日の日本での講演の中でその思いを吐露している。

【要約】50年にも及ぶ米国原子力産業界での業務経験があり、全米技術アカデミーの会員であり、米国原子力学会のフェローでもあり、日本の原子力事情に詳しい筆者の友人は最近の日本の原子力界の現状を深く憂いている。先日の日本での講演の中でその思いを吐露している。途中略

現状を打開するには、事故発生の直接的な原因に対する対策に加え、次のような抜本的な改革が必要である。

? 原子力発電所の安全確保責任は電気事業者にあることをはっきりさせた上で、電気事業者は積極的かつ誠実にそれを履行する努力を継続すべきである。

? 規制当局は、電気事業者が責任を果たしていることを確認する役割を持っており、それを実現するために、政治や産業界から独立し、十分な能力を有し、適切な活動資金を有する組織とする必要がある。

? 事故時の対応のため、指揮命令系統と各レベルでの責任を明確にした上で、その責任を果たせるような能力を身につけるべきである。事故時では原子力に関する知識のない者に判断を委ねるべきでない。

? 原子力の再生計画を策定する検討には、その着手段階から海外の識者を参加させるべきである。文化の違いなどを理由に改革を避けてきた日本の原子力界は抜本的改革を実施するため意識改革が必要だ。

詳しくは詳細をクリックしてください

【要約】英国オックスフォード大学の名誉教授であるウェード・アリソン博士(注1)は、その著書『放射能と理性 なぜ「100ミリシーベルト」なのか(Radiation and Reason)』(2011年7月31日徳間書店刊)の中で「100ミリシーベルト以下の被曝であれば人体への健康リスクは存在しない」と主張しています。長崎、広島での原爆投下によって被曝した人達のデータやチェルノブイリ事故での被曝データ、更には放射線治療による被曝のデータ等を分析した結果、この様な結論を導き出しています。

【要約】英国オックスフォード大学の名誉教授であるウェード・アリソン博士(注1)は、その著書『放射能と理性 なぜ「100ミリシーベルト」なのか(Radiation and Reason)』(2011年7月31日徳間書店刊)の中で「100ミリシーベルト以下の被曝であれば人体への健康リスクは存在しない」と主張しています。長崎、広島での原爆投下によって被曝した人達のデータやチェルノブイリ事故での被曝データ、更には放射線治療による被曝のデータ等を分析した結果、この様な結論を導き出しています。主な根拠は、(1)100mSv未満の被曝では、どの点から見ても健康リスクは存在しない、(2)低いレベルの放射線を慢性的に浴びて累積値が100mSvに達した場合でも、細胞には放射線などで損傷された遺伝子を修復する機能が備わっており、健康リスクは更に低いものとなる、ということです。

この様な研究結果に基づいて、アリソン博士は福島第一原発事故後の日本で採用すべき基準は、上限として毎月100mSvあたりが妥当であると提言しています。

詳しくは詳細をクリックしてください。

【要約】東京新聞は2012年3月22日に上記の題目の社説(別添 抜粋参照)を掲げた。それは一見もっともらしくみえるが、原子力の正しい理解に基づいているのかという疑問と表現の裏に“為にする”意図的な表現が目につくので、以下のように批判してみた。

【要約】東京新聞は2012年3月22日に上記の題目の社説(別添 抜粋参照)を掲げた。それは一見もっともらしくみえるが、原子力の正しい理解に基づいているのかという疑問と表現の裏に“為にする”意図的な表現が目につくので、以下のように批判してみた。(1)冒頭に『四月に迫った“原発ゼロ”を前に政府が再稼働を急いでいる。だが肝心の安全について科学的根拠は十分示されてはいない。国民には安全安心が優先だ。』とある。

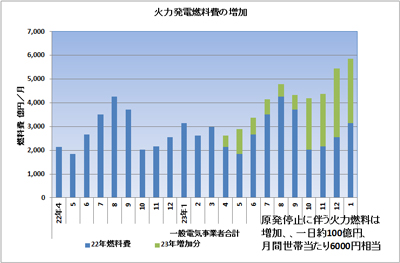

反論:政府が再稼働を急いでいるというが、原発停止によって、毎日百億円ずつ、年に3兆円の国益を失っている現在、大津波に対する緊急対策を施した原子炉の安全性を評価し、確認できれば再稼働させていくのは当然の措置ではないのか。冷静に考えれば、再稼働を急がない方が問題なのだ。

詳しくは詳細をクリックしてください。

【要約】

【要約】「日本の常識は世界の非常識」とよく言われるが、またまたこの非常識が出現した。原発の運転期間を40年に制限しようとする政府の動きである。

先進諸外国ではドイツが政治的事情で原発の運転期間を32年としている以外、原発の運転期間を何年と限定している国はない。たとえば、米国では自動車の運転免許と同様、原発も運転免許を更新する方法をとっており、運転期間を限定するような規制は無い。既に多数の原発に対して40年から60年への運転免許更新を行っており、現在ではさらに80年運転の実現に向けた議論が行われている。欧州ではフランスを始めとして10年毎の定期安全レビューを行い、それに合格すれば40年を超えて運転継続することが可能となっている。

我が国の政府は原発の運転期間を40年に制限すれば原子力発電所の安全性が確保され、福島原発事故のような大事故が発生しなくなるとでも考えているのであろうか。もしそうならそれは大間違いである。以下にその理由を述べてみたい。

詳しくは詳細をクリックしてください

1.はじめに

池田信夫著の「原発『危険神話』の崩壊」(PHP新書)の帯に以下の文がある。「東京電力福島第一原子力発電所の事故は、原発について二つの神話を打ち砕いた。『安全神話』と 『危険神話』である。特に後者の放射能による健康被害は、従来の想定よりも小さかった。・・また放射能による発がんリスクを問題にするなら、タバコはもちろん、・・携帯電話も危険だという。・・・』ここでは“危険神話”の崩壊が強調されている。 一方、田原総一朗著の「日本人は原発とどうつきあうべきか」(PHP)の中に、元原子力設計者がこう述懐する一節がある。「・・完璧な『閉じ込め機能』などありえない。・・また閉じ込めるのが無理だとすれば、私は放射能が漏れ出てしまう可能性があること自体、容認できないのです。・・」この設計者は、“安全神話”の虚構を糾弾し原発を否定している。悲惨さを強調する気持ちはよく判るが、冷静にみると自分の感情を主観的に主張しているだけ。彼の発言には日本の将来という視点は微塵もない。

【要約】

【要約】福島第一原発の事故から一年が経過しました。原子炉は冷温停止状態にあり、放射性物質の放出もほぼ止まっているといえども、避難を余儀なくされた周辺住民の帰還が本格化しているわけではありません。地域の除染などまだまだ遠い道のりです。

最近の報道の世論調査では、原子力の再稼働を容認するのが2割強、反対するのが3割程度で、残りの5割の人たちが態度を決めかねているとのことです。いまだにマスメディアの多くは脱原発に傾斜した記事を報じています。

このような状況のなかで、“この時期こそが正念場で、今後の我が国の百年への道を誤ってはならない”との強い思いで、我々IOJは声をあげ続けていかなければと意を固くしています。

詳しくは詳細をご覧ください

【要約】

【要約】原発の安全性は、設置許可やその後の定期検査などで体系的かつ定量的に評価される仕組みになっている。このような“仕組み”が有効なことは、400基以上のプラントで40年に渡る運転実績によって十分保障されている。こういう現実を無視するから、今の混迷がある。プラントの安全性は、このように、保安院と原安委によって膨大な技術資料に基づいて評価されるのが基本。しかし、これを理解するのは易しくない。専門的判断と一般市民の理解の間にこのような大きなギャップがあるため、不安を抱く市民はマスコミに煽られるばかりになる。保安院の毅然とした説明責任が重要。

従って市民レベルで「原発は安全かどうか」を見定めるのは易しくないが、「プラントの運転経験」に着目するのは有効な方法である。具体的には、以下の3条件が「運転再開の簡易的な目安」になると考える。

詳しくは詳細をご覧ください

【要約】

【要約】設計寿命は“政治”ではなく“技術”が決める

構造物が何であれ、それを設計・製作するには主要

な設計パラメーターを決めることから始まる。いわゆる仕様書の作成である。その仕様の中で、その構造物を何年間ぐらい使用するのかを設計上想定する。金属疲労等の技術評価をするために必要だからである。その使用期間を世間では寿命と呼んでいる。設計寿命は設計者が各種の条件を勘案して決めるものであり、あらかじめ政治的な理由などに準拠して決められるものではない。実際には安全性、経済性、技術の変化などを考慮して設計上、使用期間を40年と設定したものである。

な設計パラメーターを決めることから始まる。いわゆる仕様書の作成である。その仕様の中で、その構造物を何年間ぐらい使用するのかを設計上想定する。金属疲労等の技術評価をするために必要だからである。その使用期間を世間では寿命と呼んでいる。設計寿命は設計者が各種の条件を勘案して決めるものであり、あらかじめ政治的な理由などに準拠して決められるものではない。実際には安全性、経済性、技術の変化などを考慮して設計上、使用期間を40年と設定したものである。最初に、民主党の中途半端な政治指導のもとで混迷を深めている原子力行政の中にあって、行政責任を持つ幹部は「原子力施設の使用期間を政治的に決めている国は、ドイツのように教条的な反原発団体があるところを除き世界に存在しない」ことを理解して欲しい。そして国の将来をしっかり見定めた方針を国民にしっかり明言して、実行に移すべきであり、一時の大衆感情に迎合するのではなく技術的根拠に立脚した毅然とした言明を多くの国民は望んでいる。

詳しくは画像をクリックしてください

【要約】

【要約】事故原因に対する対策は既に欧米で実施されている例があり、適切に組み合わせて対策にできる。日本でもしっかり対策をとればこんな大きな事故は防げたろう。

(1)米国ディアブロキャニオン発電所の事例

サンフランシスコ近郊のPacific Gas and Electric社(以下、PG&E社)のディアブロキャニオン発電所は、サンフランシスコ地震時の津波を始め、日本やハワイの地震による津波が来襲している。取水口から300m、原子炉建屋から600mの至近距離に活断層が見つかり、建設コストが大幅に跳ね上がったにもかかわらず強固な鉄筋コンクリート(図1)で建屋を補強し、運転にこぎつけた発電所である。(図2)各建屋のドアは潜水艦に用いるような水密ドアを設置している(図3)。海岸沿いの海水ポンプには、図4に示すシュノーケリングと呼ばれる鋼鉄製の円筒(写真中の○印)が被せられ、モータの空冷を確保しながら津波対策をとっている。

サンフランシスコ近郊のPacific Gas and Electric社(以下、PG&E社)のディアブロキャニオン発電所は、サンフランシスコ地震時の津波を始め、日本やハワイの地震による津波が来襲している。取水口から300m、原子炉建屋から600mの至近距離に活断層が見つかり、建設コストが大幅に跳ね上がったにもかかわらず強固な鉄筋コンクリート(図1)で建屋を補強し、運転にこぎつけた発電所である。(図2)各建屋のドアは潜水艦に用いるような水密ドアを設置している(図3)。海岸沿いの海水ポンプには、図4に示すシュノーケリングと呼ばれる鋼鉄製の円筒(写真中の○印)が被せられ、モータの空冷を確保しながら津波対策をとっている。詳しくはIOJだよりを